Prevalencia de la enfermedad de Parkinson

Un estudio puerta a puerta en cinco distritos de Ulcumayo - Junín, Perú

Luis Torres Ramírez (1), Nicanor Mori Quispe (2), Mariano Cuentas Jara (2), José Domínguez Calderón (2),

Marleni Mendoza Cabanillas (2), Jorge Montoya Henríquez (2), David Pérez Díaz (2), Carlos Cosentino Esquerre (3)

Resumen

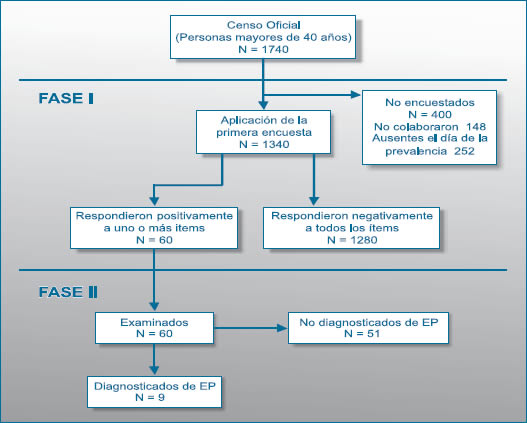

Objetivos: Investigar la prevalencia de la Enfermedad de Parkinson (EP) en cinco distritos de Ulcumayo - Junín, Perú y determinar las características clínicas de los pacientes. Diseño: Estudio puerta a puerta en dos fases. Población y métodos: En el 2003, estudiamos 1340 personas (edad ≥ 40 años) en la primera fase de nuestro estudio, usando un instrumento con alta sensibilidad. En la segunda fase, aquellos pacientes diagnosticados de probable EP fueron evaluados por un especialista y se usó los criterios del Banco de Cerebros del Reino Unido. Resultados: La tasa de participación fue 77% (N=1340) entre los 1740 individuos inicialmente contactados. En la población estudiada, 60 (4.4%) fueron positivos para Parkinsonismo en la primera fase y examinados por un neurólogo en la segunda fase del estudio. De las 60 personas examinadas, 9 personas (5 hombres, 4 mujeres) fueron diagnosticadas de EP. La prevalencia cruda de la EP fue 6.71 (Intervalo de confianza del 95%) por 1000 habitantes mayores de 40 años. La prevalencia para los varones fue 8.27 y de 5.43 por 1000 habitantes para las mujeres. Ningún hombre entre los 40 a 59 años y ninguna mujer menor de 70 años fueron diagnosticados de EP. La prevalencia de la EP se incrementó con la edad. Para ambos sexos, la edad de inicio fue 71.8 años con una duración media de la enfermedad de 4.2 años. 7 pacientes fueron diagnosticados de EP por primera vez. Conclusiones: Considerando que es el primer estudio sobre EP realizado en el país y que la prevalencia encontrada, comparada con otros estudios que utilizan la misma metodología, es alta; se recomienda la ejecución de más trabajos para determinar la prevalencia de esta enfermedad en otras zonas del país.

Palabras clave: Estudios puerta a puerta, Enfermedad de Parkinson, Parkinson Perú, prevalencia.

Abstract

Objectives: To investigate the prevalence of Parkinson's disease (PD) in five districts of Ulcumayo - Junín, Perú, as well as to determine the clinical characteristics of people diagnosed of PD. Design: Two-phases door-to-door survey. Population and methods: In 2003, we screened 1340 people (age ≥ 40 years) in the first phase using a high-sensitivity method. In the second phase, patients diagnosed as probable PD in the first phase, were diagnosed of PD using The United Kingdom Brain's Bank Society Criteria for PD by a specialist. Results: The participation rate was 77% (N=1340) among 1740 contacted individuals. In the population studied, 60 (4.4%) persons were considered positive for Parkinsonism in the first phase of our study, who were examined by a neurologist in the second phase. From 60 people examined, 9 (5 men, 4 women) were diagnosed of PD. The crude prevalence rate of PD was 6.71 (95% confidence interval) for 1000 inhabitants 40 years or older. Prevalence for males were 8.27 for 1000 inhabitants and for women were 5.43 for 1000 inhabitants. No males between 40 to 59 years and no women less than 70 years were diagnosed of PD. Prevalence of PD increases with age. For both sexes, age onset was 71.8 with a mean duration of illness of 4.2 years. 7 patients were diagnosed of PD by a neurologist for first time. Conclusions: Considering that it's the first study of PD prevalence in our country and that the prevalence rates is one of the highest reported compared with other studies that used the same methodology; the execution of more works is recommended for determining PD prevalence in other areas of our country.

Key words: Door-to-door surveys, Parkinson's disease, Parkinson's Perú, prevalence.

Introducción

La Enfermedad de Parkinson (EP) ha adquirido interés a partir de la década de los noventa como problema de salud pública debido al creciente envejecimiento de la población y sobre todo al impacto social que han supuesto las enfermedades neurodegenerativas (1,2).

El Parkinsonismo es un síndrome clínico caracterizado por bradicinesia, temblor de reposo, rigidez en “rueda dentada”, trastornos de los reflejos posturales y de la marcha. Este cuadro clínico puede ser producido por factores etiológicos diversos, pero en la mayoría de los pacientes la causa es desconocida, denominándose en este caso síndrome de Parkinson idiopático o primario o EP. Es uno de los desórdenes neurodegenerativos más comunes del adulto y la característica neuropatológica es la pérdida celular en la sustancia nigra y la presencia de Cuerpos de Lewy (3-5).

Los estudios puerta a puerta son los más apropiados para evaluar la prevalencia de la EP (6), ya que permiten detectar un alto porcentaje de casos no diagnosticados previamente (7). Este tipo de estudio se realiza generalmente en dos fases; la primera identifica todos los posibles casos a través de métodos sensibles de selección; la segunda, realizada por especialistas, permite confirmar el diagnóstico a través de la evaluación clínica de todos los individuos considerados positivos en la primera fase (8-10).

La prevalencia de la EP varía ampliamente entre las distintas áreas geográficas del mundo sin un patrón geográfico consistente (6). Se ha reportado prevalencias desde 14 por 100 000 habitantes en China a 328 por 100 000 habitantes en la India (11-14). En Argentina se ha comunicado una prevalencia de 658 por 100 000 habitantes (15).

Estos patrones sugieren que la propensión para desarrollar EP es universal, pero que los factores ambientales y genéticos pueden desempeñar un papel importante en la causa de este desorden (16).

Los estudios epidemiológicos de la EP no están estandarizados en su metodología debido a que son realizados de forma esporádica y sin seguir una sistemática común en los diferentes países. Se extiende a ámbitos regionales limitados; no se especifica en la mayoría de ellos si se incluyen solo el diagnóstico de EP idiopática o Síndrome Parkinsoniano y no se citan los criterios diagnósticos. Pocos estudios utilizan tasas comparables (ajustadas por edad) y cuando esto ocurre se ajustan a poblaciones estándar diferentes. Las diferencias en las incidencias y prevalencias encontradas en distintas áreas geográficas no pueden atribuirse únicamente a la disparidad de los métodos de observación, sino también a factores asociados a la causalidad de la enfermedad en las distintas comunidades (17).

La EP se presenta en todo el mundo, en todos los grupos étnicos, y afecta de igual manera a ambos sexos, aunque existen controversias al respecto (2,3). El incremento de la edad constituye el único factor de riesgo para la EP, ya que la incidencia se incrementa conforme aumenta la edad (18). Asimismo, algunos estudios proponen la vida en medio rural como factor de riesgo para el desarrollo de EP (19-21).

Tomando en cuenta estos factores, y considerando que no hay estudios epidemiológicos previos de EP en el Perú, seleccionamos a Ulcumayo, un distrito en la Provincia de Junín, para realizar un estudio puerta a puerta con el fin de identificar la prevalencia por sexo, edad, actividad ocupacional y lugar de residencia; además determinar las características clínicas de la población diagnosticada con EP. Usamos un método de selección diseñado para identificar Parkinsonismo con alta sensibilidad y especificidad.

Población y métodos

Ulcumayo, se ubica en la cordillera oriental de los andes en la provincia de Junín, departamento de Junín en la sierra central del Perú a una altitud de 3600 m.s.n.m. Aparte del distrito de Ulcumayo, se consideró para el estudio cuatro distritos más: Quilcatacta, Chogoto, Apan, y Cañap (Figura 1).

Tiene una superficie de 1002.13 km2; el 48% es aprovechada para la agricultura el 42% constituyen áreas de pastos naturales y pasturas de trópico. Ulcumayo tiene el 75% de sus tierras ubicadas en la región sierra y el 25% se ubican en ceja de montaña.

|

| Figura 1. Ulcumayo - Junín, Perú |

La actividad económica de la población es primaria, el 73.5% de la población mayor de 15 años se ocupa en actividades de agricultura con un uso difundido de insecticidas. La producción de papa se realiza en la parte de Sierra y producción de café en la ceja de Selva, el 3.8% de la población se ocupa en servicio y el 6% son asalariados.

Tipo de Estudio: Descriptivo, exploratorio y transversal.

Sujetos: La población en estudio comprendió todos los sujetos mayores de 40 años que residían en el municipio de Ulcumayo y en cuatro de sus centros poblados en los días del estudio de prevalencia (19 y 20 de Mayo de 2003). La población fue de 1340 personas, de las cuales 998 (74.4%) vivían en el área rural y 342 (25.6%) en el área urbana.

Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyó a todos los residentes urbanos y rurales del distrito de Ulcumayo y de los otros 4 distritos en estudio, mayores de 40 años que habían nacido, residentes y que estuviesen presentes los días del estudio, y que además aceptaran voluntariamente participar.

Se excluyó a inmigrantes, soldados, estudiantes que vivían temporalmente en Ulcumayo.

Procedimiento

Fase I e instrumento de selección

El instrumento que se usó para la selección de pacientes con Parkinsonismo fue validado previamente en una muestra en el INCN, se siguió la metodología de validación de estudios previos (22,23). La sensibilidad estimada para el Parkinsonismo fue 25 de 25 (100%), y la especificidad estimada fue de 18 de 22 (81%). Un estudio realizado en Junín, Argentina utilizó este mismo instrumento presentando sensibilidad y especificidad similares (15).

El instrumento de selección estuvo dirigido a explorar los síntomas cardinales del Parkinsonismo, temblor de manos, piernas, cabeza o maxilar inferior; rigidez muscular permanente en brazos, piernas y cuello; dificultad para incorporarse estando sentado, marcha a pasos cortos, dificultad para detener la marcha; lentitud para vestirse, torpeza en los dedos; dificultad para la escritura; alteraciones de la voz. Los sujetos que respondieron afirmativamente por lo menos a uno de estos ítems fueron considerados positivos. Las personas que fueron consideradas negativas no fueron evaluadas en la segunda fase.

El instrumento fue administrado por los autores del trabajo, capacitados previamente en la Unidad de Movimientos Involuntarios del INCN.

Fase II y diagnóstico clínico

Las personas con diagnóstico positivo en la primera fase, fueron examinadas clínicamente por un neurólogo en su domicilio, centro de salud, confirmándose el diagnóstico. Cada examen neurológico, llenado de la ficha clínica y la medición de funciones vitales duró aproximadamente 30 minutos.

Criterios para definir Parkinsonismo:

Se realizó una evaluación neurológica para determinar la presencia de 12 signos individuales de Parkinsonismo. Los signos fueron agrupados en cuatro categorías de signos motores (Tabla 1).

Criterios clínicos para definir Enfermedad de Parkinson:

Los criterios clínico-diagnósticos usados en el presente trabajo fueron los de La Sociedad del Banco de Cerebros del Reino Unido, por ser los más estrictos para el diagnóstico de la EP, considera como signos cardinales de la enfermedad: temblor en reposo, bradicinesia, rigidez y trastorno postural.

En el diagnóstico de EP se necesita la presencia de bradicinesia y uno de los signos cardinales arriba indicado (25,26).

Para determinar la severidad de la EP se utilizó la escala de HOEHN & YAHR.

El vínculo familiar débil, los trastornos neuropsicológicos, fuga del hogar y el abandono de la escuela fueron las variables predominantes con incidencias que superaban el 50%. El inicio de los trastornos de conducta antes de los 10 años se presentó en cerca del 18,8% de las adolescentes estudiadas.

Las variables con mayor incidencia en el estudio univariado de la población total, no mostraron significancia estadística de asociación.

En el estudio bivariado (Tabla 2), encontramos diferencias estadísticamente significativas de asociación entre el inicio temprano de los trastornos de conducta en la población total de adolescentes mujeres con las variables agresión y peleas frecuentes, relación social mala, impulsividad y temperamento sin control, indisciplina hacerse la vaca y consumo de drogas.

La regresión logística (Tabla 3), solo muestra diferencias estadísticamente significativas, de asociación de trastornos de conducta de inicio antes de los 10 años en la población total de adolescentes mujeres, con las variables agresión frecuente y venganza sin sentimiento de culpa.

Estadística

Tabulación: Una vez recogidos y depurados los datos, la información fue introducida en una base de datos para su procesamiento por el paquete estadístico SPSS 11.0 para Windows.

El análisis de datos fue descriptivo: se usó distribución de frecuencias, porcentajes, promedios, prevalencia para la determinación de la magnitud y características de la problemática en estudio.

Aspectos éticos: La información obtenida procedió de aquellos sujetos que dieron su consentimiento escrito tras la exposición de los objetivos del estudio.

La información recogida es estrictamente confidencial y de uso exclusivo por parte del grupo investigador. Los resultados son expresados de manera estratificada o global sin identificación de personas e instituciones.

Resultados

Los 866 hogares encuestados incluyeron 3783 personas. De estos últimos, 1340 eran mayores de 40 años y fueron considerados para este estudio. La muestra estuvo compuesta por 736 (54.9%) mujeres y 604 (45.1%) varones; cuyas edades estaba entre 40 y 92 años, con una media de 58.05 años (Tabla 2). El mayor porcentaje de la población estudiada (76%) se dedicaba a labores agrícolas (Tabla 3).

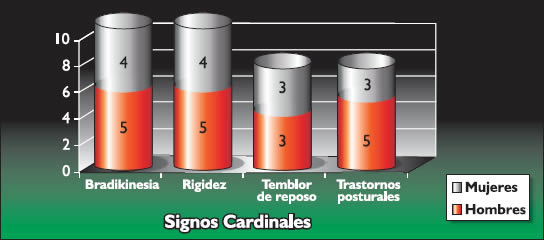

En la población estudiada, 60 (4.4%) fueron considerados como positivos para Parkinsonismo en la primera fase, los cuales fueron examinados por un neurólogo en la segunda fase del estudio (Figura 2). De las 60 personas examinadas, 9 personas (5 hombres, 4 mujeres) fueron diagnosticadas de EP. Las características clínicas de los individuos diagnosticados de EP se muestran en la figura 3.

La prevalencia cruda fue de 6.71 por 1000 habitantes y la prevalencia para los varones fue de 8.27 por 1000 habitantes, mientras que para las mujeres fue de 5.43 por 1000 habitantes. Ningún hombre entre los 40 a 59 años y ninguna mujer menor de 70 años fue diagnosticado de EP. Para ambos sexos la prevalencia se incrementaba a medida que aumentaba la edad (Tabla 4).

Para ambos sexos la edad de inicio de la enfermedad estaba entre los 57 y 87 años con una media de 71.8 años y la duración de la enfermedad en promedio fue de 4.2 años. Los varones tenían un inicio de enfermedad más precoz que las mujeres, estableciéndose una diferencia de 8 años. De los pacientes diagnosticados de EP, 25% de las mujeres y el 60% de los hombres se encontraban en una graduación IV en la escala de Hoehn y Yahr (H&Y). Esto indicaría que el día de la prevalencia la enfermedad tenía una mayor severidad en los varones con respecto a las mujeres. De los 9 pacientes diagnos-ticados de EP, el 77.7% fueron diagnosticados por primera vez por un neurólogo (Tabla 5).

Todos los pacientes tenían 3 ó más signos cardinales de Parkinsonismo; 5 (55.5%) presentaron cuatro signos y 4 (44.5%) de ellos tres signos (Figura 3).

Cabe mencionar que de los 9 diagnosticados de EP, 2 (22%) tenían antecedentes familiares de la misma enfermedad.

|

| Figura 2. Diseño general del estudio de prevalencia puerta a puerta en dos fases |

|

| EP. Enfermedad de Parkinson |

|

| (*) Pacientes previamente diagnosticados, H & Y: Hoehn y Yahr |

|

| Figura3. Características clínicas de los diagnosticados de EP según sexo |

Discusión

La variación en los estimados de prevalencia de la EP reportados en varios estudios y diferentes poblaciones, oscilan en el rango de 0.1 a 6.28 por 1000 habitantes (3- 6,11,12,15), la cual puede ser, parcial o completamente por diferencias en la metodología empleada (25,26).

Se consideran como los más importantes elementos metodológicos: la estrategia de identificación de casos, los criterios diagnósticos de EP y el grado de cobertura de la población. Sin embargo muchos estudios que se sirven de registros médicos existentes excluyen de los estimados de prevalencia a pacientes que no buscan atención médica por sus síntomas, o que fueron mal diagnosticados de EP y aquellos cuyos registros no pudieron ser obtenidos. Una alternativa de identificación de casos de EP consiste en el contacto directo o indirecto de todos los sujetos de la población estudiada. Esta aproximación eliminaría la subestimación de la prevalencia y permitiría comparaciones internacionales más idóneas, así como reducir la variación debida a las diferencias en el acceso y calidad de los servicios médicos en las poblaciones.

Es importante que en un estudio puerta a puerta en dos fases se pudiera dejar de evaluar a un amplio segmento de la población, debido a que se rehúsan a participar, no se encuentran presentes el día de la prevalencia o algún otro obstáculo, que puede causar una sub o supraestimación de la prevalencia.

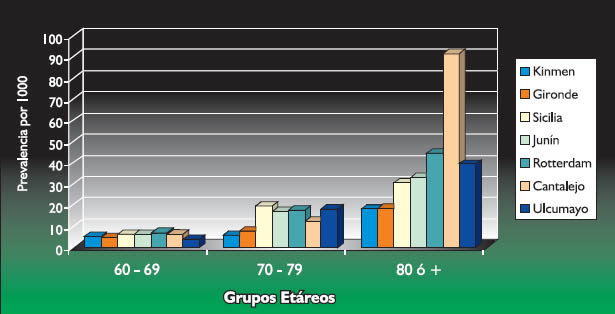

Nuestro estudio determinó un incremento de la prevalencia de EP a medida que aumentaba la edad, sin disminución en los grupos etáreos de mayor edad (Fig. 4). Otras evaluaciones basadas en el contacto directo o indirecto de todos los sujetos en estudio, mostraron un incremento contínuo en la prevalencia de la EP a medida que se incrementaba la edad (5,8-12). Sin embargo, existen estudios sobre prevalencia de la EP basados en registros médicos existentes, que muestran una distribución ascendente seguida de una disminución de ésta entre la gente de mayor edad (13).

Creemos que estos patrones contrastantes, son por subestimación y/o no identificación de EP entre adultos mayores, lo que ocurre cuando los estudios de prevalencia se basan solo en registros médicos.

|

| Figura 4. Variación en prevalencias de la EP por grupos de edad en diferentes estudios puerta a puerta |

No encontramos diferencias significativas en la prevalencia de la EP según sexo, esto concuerda con los estudios basados en el contacto directo o indirecto de los sujetos de la población estudiada (5,7-12,15), Sin embargo, existen estudios basados en registros médicos (13) que indican una mayor prevalencia en varones que en mujeres. Estos hallazgos sugerirían que el riesgo para desarrollar EP es igual en varones y mujeres, pero en lo referido a servicios médicos varían por sexo en las poblaciones.

En el presente trabajo reportamos una prevalencia de 6.71/1000 habitantes el cual resulta ser una de las más altas comunicadas, los cuales son inexplicados pero probablemente estén relacionados a la alta sensibilidad del método de tamizaje (Fig. 2), la presencia y grados de exposición a los factores de riesgo para desarrollar EP.

Se postula que diferencias geográficas en la prevalencia de la EP puede darnos claves sobre su etiología. La prevalencia en el distrito de Ulcumayo y cuatro de sus distritos es la segunda más alta prevalencia reportada; además, de los 9 casos de EP, 7 (77.7%) no habían sido diagnosticados previamente. En una revisión de estos estudios a nivel mundial, encontramos que la proporción de casos no diagnosticados era más baja que la reportada por nosotros, así tenemos de 22 de 63 (34.9%) en Sicilia (8), 3 de 6 (50%) en Copiah County (7) y 27 de 73 (37%) en Junín (15). Así surgen diferencias considerables entre nuestro estudio y los estudios puerta a puertas realizadas anteriormente.

Algunos autores comunican que las personas que viven en un medio rural tienen un mayor riesgo de desarrollar EP que las que viven en un medio urbano y sugieren una causa medioambiental para ésta. En un estudio realizado en Europa que comprendió cinco diferentes regiones (10) tanto rurales (Girona), urbanas (Pamplona y Rotterdam) y mixtas (Gironde e Italia) encontraron que no había diferencias significativas de prevalencia de EP entre la población rural y urbana. En nuestro estudio encontramos que el 100% de los diagnosticados con EP vivían en un medio rural, aunque se debe tener en considera-ción que el 75% de la población en estudio residía en medio rural.

En nuestro estudio la edad media de inicio de la enfermedad fue de 71.8 años. Estos hallazgos están de acuerdo o son ligeramente menores comparándolos con otros estudios (5,8).

El rol genético en la etiología de EP es controversial. La EP suele ocurrir ligeramente más a menudo en parientes relacionados directamente con los pacientes que en los controles, sin embargo el incremento de frecuencia en estos individuos no es grande. En el estudio realizado en Noruega el 20% de los casos reportaron tener familiares con EP entre sus parientes cercanos, mientras que alrededor del 30% tenían EP, temblor o ambos entre su historia familiar (16,28). En nuestro estudio encontramos que el 22% de los casos diagnosticados tenías antecedentes familiares de EP.

Conclusiones

La prevalencia de Enfermedad de Parkinson en Ulcumayo - Junín es una de las más altas reportadas.

Para permitir comparaciones entre países, se requiere la homogeneidad de las estrategias de búsqueda de casos y los criterios diagnósticos para definir EP.

Considerando que es el primer estudio sobre EP realizado en el país y que la prevalencia encontrada, comparada con otros estudios que utilizan la misma metodología, es alta; se recomienda la ejecución de más trabajos para determinar la prevalencia en otras zonas del país determinando la causa de esta prevalencia tan elevada y tomar las medidas sanitarias y de salud pertinentes.

Bibliografía

- Lang A, Lozano A. Parkinson's Disease (First Part). N Engl J Med. 1998;339(15):1044-1053.

- Lang A, Lozano A. Parkinson's Disease (Second Part). N Engl J Med. 1998; 339(16):1130-1143.

- Tanner C, Goldman S. Epidemiology of Parkinson's Disease. Neurologic Clinics. 1996;14(2):317-335.

- Tanner C. Epidemiology of Parkinson's Disease. Neurologic Clinics 1992;10:317-321.

- Tandberg E, Larsen JP, Nessleer EG, Riise T. et al. The Epidemiology of Parkinson's Disease in the County of Rogaland, Norway. Mov Disord. 1995;10(5):541-549.

- Martilla RJ, Rinne UK. Epidemiology of Parkinson's Disease. Koller. WC, ed. Handbook of Parkinson's Disease. Basel; Dekker, 1987:35-50.

- Schoenberg BS, Andersen AW, Hearer AF. Prevalence of Parkinson's Disease in the biracial population of Copiah County, Mississippi. Neurology. 1985;35:841-845.

- Morgante L, Rocca WA, Di Rosa AE. et al. Prevalence of Parkinson's disease and other types of parkinsonism: A door-to-door survey in three Sicilian municipalities. Neurology. 1992;42:1901-1907.

- Claverria LE, Duarte J, Sevillano MD. et al. Prevalence of Parkinson's Disease in Cantalejo, Spain: A Door-to-Door Survey. Mov Disord. 2002;17(2):242-249.

- De Rijk MC, Tzourio C, Breteler MB. et al. Prevalence of Parkinsonism and Parkinson's disease in Europe: the EUROPARKINSON collaborative study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1997;62:10-15.

- Wang Shuu-Jiun, Fuh Jong-Ling, Teng E. et al. A Door-to-Door Survey of Parkinson's Disease in a Chinese Population in Kinmen. Arch Neurol. 1996;53:66-71.

- Li Shi-Chuo, Schoenberg BS, Wang Chung-Cheng. et al. A Prevalence Survey of Parkinson's Disease and Other Movement Disorders in the People's Republic of China. Arch Neurol. 1985; 42:655-657.

- Wermuth L, Joensen P, Bunger N. et al. High prevalence of Parkinson's Disease in the Faroe Islands. Neurology. 1997;49:426-432.

- Bharucha NE, Bharucha EP, Bharucha AE. et al. Prevalence of Parkinson's disease in the Parsi Community of Bombay, India. Arch Neurol. 1988;45:1321-1323.

- Melcon M, Anderson D, Vergara R. et al. Prevalence of Parkinson's Disease in Junín, Buenos Aires Province, Argentina. Mov Disord. 1997;12(2):197-205.

- Sveinbjornsdottir S, Hicks A. Jonsson T. et al. Familiar aggregation of Parkinson's Disease in Iceland. N Engl J Med. 2000;343(24):1765-1770.

- Viñes JJ, Larumbe R, Gaminde I. et al. Incidencia de la enfermedad de Parkinson idiopática y secundaria en Navarra. Registro poblacional de casos. Neurología. 1999;14(1):16-22.

- Tison F, Dartiguez JF, Dubes L. et al. Prevalence of Parkinson's disease in the elderly: a population study in Gironde, France. Acta Neurol Scand. 1994;90:111-115.

- Liou HH, Tsai MC, Chen CJ. et al. Environmental risk factors and Parkinson's disease: A case -control study in Taywan. Neurology. 1997;48:1583-1588.

- Hubble JP, Cao T, Hassanein RES, et al. Risk Factors for Parkinson's Disease. Neurology. 1993;43:1693-1697.

- Seidler A, Hellenbrand W, Robra BP. et al. Possible environmental, occupational and other etiologic factors for Parkinson's Disease: a case-control study in Germany. Neurology. 1996;46:1275-1284.

- Duarte J, Clavería LE, De Pedro-Cuesta J. et al. Screening Parkinson's Disease: A validated Questionnaire of High Specificity and Sensitivity. Mov Disord. 1995;10(5):643-649.

- Kam Yin Chan D, Wong A, Hu E. et al. Validating a screening questionnaire for parkinsonism in Australia. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2000;69:117-120.

- Bennett D, Beckett L, Murray A. et al. Prevalence of Parkinsonian and Associated Mortality in a Community Population of Older People. N Engl J Med. 1996;334(2):71-76.

- Benito-León, Bermejo F, Molina JA. Criterios diagnósticos de la enfermedad de Parkinson y su influencia sobre la prevalencia de esta enfermedad en estudios poblacionales. Neurología. 1998;13(1):33-39.

- Hughes AJ, Ben-Shlomo Y, Daniel SE. et al. What features improved the accuracy of clinical diagnosis in Parkinson's disease. Neurology. 1992;42:1142-1146.

- De Rijk MC, Rocca WA, Anderson DW. et al. A population perspective on Diagnostic criteria for Parkinson's disease. Neurology. 1997;48:1227-1281.

- Vieregge P, Hagenah J, Heberlein I. et al. Parkinson's Disease in Twins: A follow - up study. Neurology 1999;53:566-572.

1 Jefe del Departamento de Enfermedades Neuro Degenerativas del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

2 Médicos Generales de asistencia libre.

3 Médico Neurólogo Jefe de la Unidad de Movimientos Involuntarios del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. |